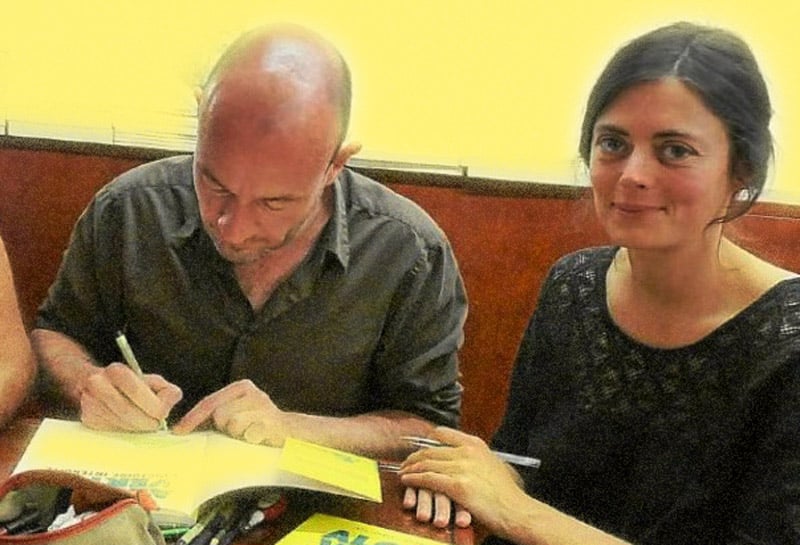

La bande dessinée documentaire : Algues vertes, l’histoire interdite réunit la journaliste d’investigation Inès Léraud, le dessinateur Pierre Van Hove et la coloriste Mathilda.

Un ouvrage imagé qui revient sur un scandale écologique passé sous silence. La démultiplication des algues vertes sur la côte Bretonne depuis les années 70. Une pollution massive causée par les retombées nocives de l’industrie agroalimentaire environnante.

Une esthétique épurée et réaliste

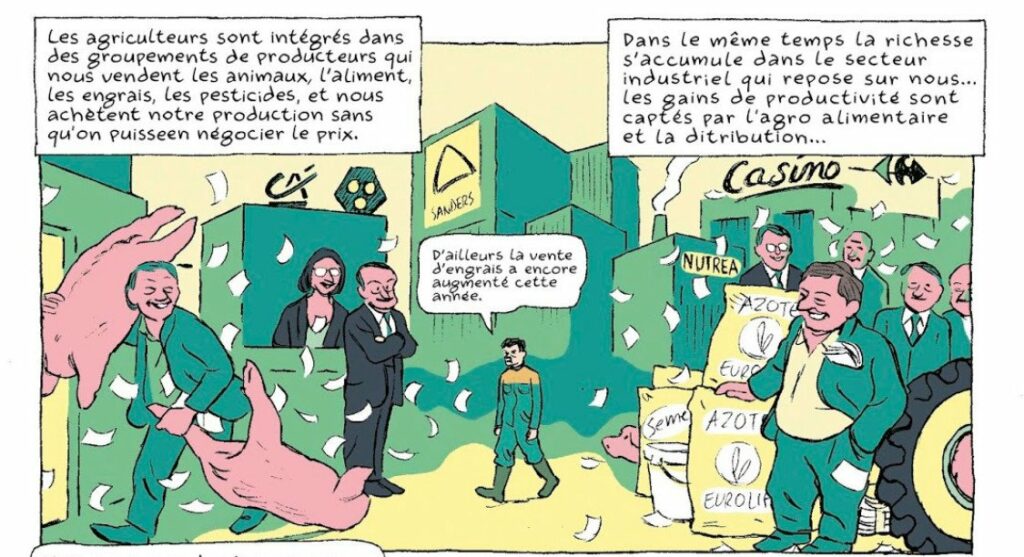

Cette Bande Dessinée a recours à des couleurs donnant dans les tons vert. Un écho à la couleur entêtante de ces algues vertes. Les nuances pastel et la simplicité des coups de crayons du dessinateur adoucissent le récit bien que le lecteur sait à quoi s’attendre car le nuage du scandale des algues vertes plane toujours. Inès Léraud a tenté d’élucider le flou orchestré autour de ce scandale passé sous silence. Journaliste d’investigation, spécialisée dans les questions de santé et d’environnement, elle a travaillé sur de nombreuses autres enquêtes. Son envie d’en faire une bande dessinée s’est peu à peu concrétisée.

Elle revient sur ce travail collaboratif et minutieux qu’elle a mis en place avec Pierre Van Hove :

J’avais écrit un scénario, qu’il pouvait, par le dessin, “interpréter” de mille façons, comme un musicien devant une partition. J’imaginais qu’il ferait un truc grave et sérieux. Et un jour, il m’a envoyé ses premières planches, dans ce style léger, simple, souvent drôle ou ironique. J’ai tout de suite été subjuguée par l’intelligence du découpage, de la mise en scène…

Pierre Van Hove est un dessinateur autodidacte

Il est illustrateur pour la presse, l’édition jeunesse et la Bande Dessinée depuis quelques années. Le Voleur de livres est sa première BD. Il a aussi participé au graphismes d’un numéro de la Revue Dessinée en 2017. Un travail de dessinateur magnifié par Mathilda, coloriste depuis de nombreuses années. Elle a notamment colorisé plusieurs BD comme Mon album Platini ou encore Naguère les étoiles.

Le contexte de Algues vertes, l’histoire interdite

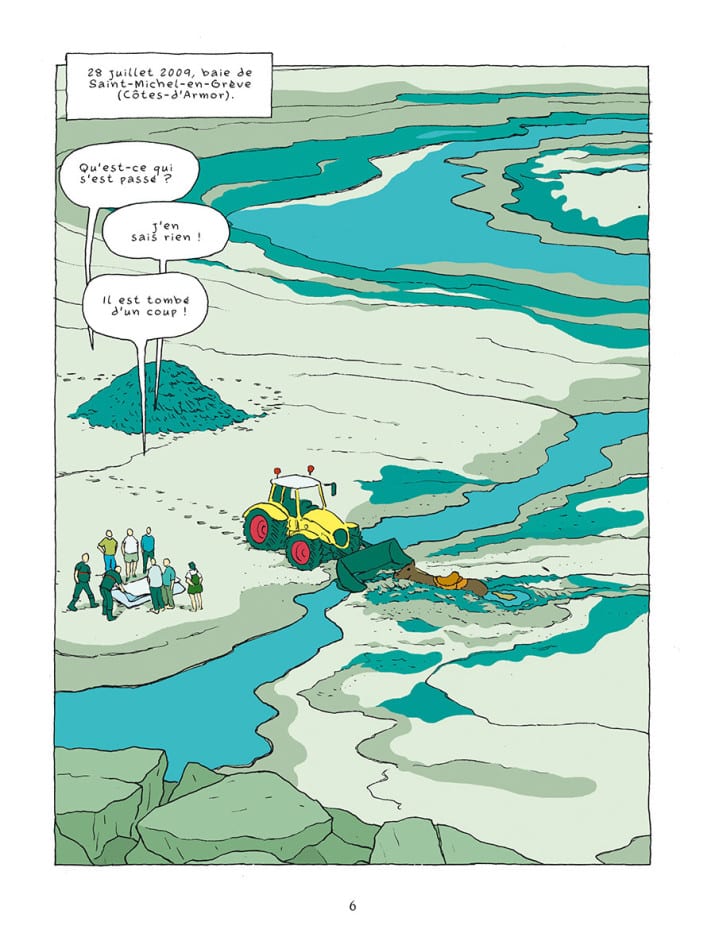

Des animaux et même des hommes sont retrouvés morts sur les plages bretonnes de la Côte d’Armor. Elles sont envahies par une odeur putride d’algues toxiques en décomposition. On apprend que le phénomène des algues vertes est favorisée par les marées d’équinoxe et que les gaz rejetés par ces algues en putréfaction sont toxiques et polluent durablement l’écosystème. Avec l’accélération de l’industrialisation de l’agriculture, ce phénomène n’a cessé de s’amplifier depuis les années 70.

Une enquête de terrain haletante reconstituée en image

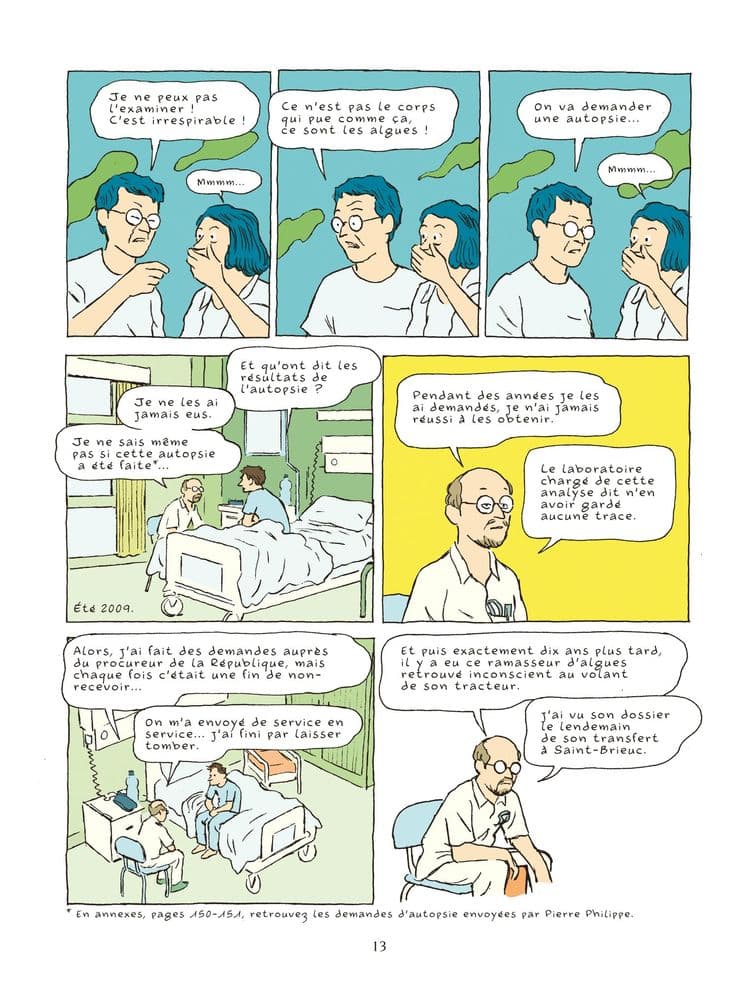

Ce récit est la reconstitution et la synthèse sérieuse d’une enquête de terrain faites de multiples témoignages et de documents scientifiques, journalistiques, judiciaires consultable pour la plupart en annexe. Un avertissement qui introduit la bande dessinée en soulignant d’entrée de jeu le souci d’exactitude des faits. L’importance de la documentation est ainsi fondamentale lors de la création d’une BD documentaire : il aura fallu 3 ans d’enquête et une année de travail d’illustration pour aboutir aux 163 pages qui constituent cette Bande Dessinée grâce à un travail collectif consistant. Cette BD retrace donc une dizaine d’années de combat écologique.

Dans la veine de l’enquête journalistique classique

La BD s’évertue à montrer sans far une dissimulation constante du scandale des algues vertes, de la part des institutions.

Retour en juillet 1989, à la baie de Saint-Michel en Grève

Le lecteur part à la rencontre de Pierre Philippe, lanceur d’alerte et médecin à l’hôpital de Lannion qui sera à l’origine du déroulement du fil rouge de l’enquête. Un homme est tombé à cheval et est retrouvé mort. En 2008, une femme retrouve ses deux chiens morts asphyxiés sur la plage. A partir de ce moment, c’est le bal des institutions : de la préfecture en passant par les services vétérinaires des Cotes d’Armor. Tous continuent de feindre la surprise ou bien minimisent voire nient en bloc cette pollution. Les accidents s’ajoutent les uns aux autres.

En 2011, on retrouve une hécatombe de cadavres de sangliers dans la baie de Saint Brieuc

Tout au long de l’enquête, les preuves ne cesseront de s’accumuler jusqu’à ce que le taux anormalement élevé d’H2S, un gaz toxique émis par les algues en décomposition, devienne une certitude. La Bande Dessinée exerce également un focus sur l’affaire médiatisée de Thierry Morfoisse, chauffeur-livreur, une autre victime. A cause du transport régulier d’algues vertes, il meurt d’un arrêt cardiaque. Cette affaire va entraîner une énième mise au placard des institutions et un soulèvement de la part de nombreux habitants échaudés par tant d’immobilisme.

Un traitement presque caricatural

En utilisant parfois l’ironie, inhérente au genre de la caricature, comme instrument de critique sociale et politique, les auteurs détournent un sujet brûlant en le couplant à un support BD plus léger. Cette ironie a toujours une portée polémique à l’image de l’enquête journalistique classique.

A présent, les algues ont progressivement disparu du paysage pour un coût faramineux d’un million d’euros par an

La mise en place d’une logistique pour les ramasser rapidement et les transporter vers des déchetteries a permis d’éviter leur accumulation. Mais cette vague d’algues toxiques est loin d’avoir totalement cessée car, désormais, elles s’accumulent dans l’Estuaire du Gouessant dans la baie de Saint-Brieuc laissant un paysage dévasté, dans un enfer verdâtre et corrosif.

La bande dessinée documentaire, un support réaliste et didactique

Le réalisme de l’histoire et du style du dessin donne de la profondeur et de la vraisemblance au récit. Ce naturalisme est aussi visible au travers des personnages. Construits d’après des personnes réelles qui ont jouées un grand rôle dans cette enquête. Cette Bande Dessinée a donc à cœur d’incarner l’enquête : l’omniprésence des algues vertes dans les discussions des habitants amène le lecteur à s’imaginer l’étendue des dégâts que cela peut engendrer. Ces attributs rendent cette Bande Dessinée très humaine grâce à des dialogues informatifs associés à la récurrente présence de personnages centraux.

L’apport ludique et didactique des dessins tempère la gravité des faits. Il s’agit également d’une BD ludique qui guide le lecteur, ce qui facilite sa compréhension plus qu’un livre d’enquête. Le lecteur s’immerge plus rapidement. De nombreux rebondissements aiguisent l’attention.

Dans une approche quasi scientifique, chaque preuve est dépecée, examinée et analysée. On comprend progressivement que les algues sont réellement toxiques car elles dégagent du H2S en très grande quantité lors de leur fermentation. Le lecteur devient progressivement actif, aux aguets, comme l’ont pu l’être les différents enquêteurs et dessinateurs qui ont participé au projet. Il peut même consulter des documents qui ont été indispensables au bon déroulement de l’investigation.

La colère gronde chez les défenseurs des industries agro-alimentaires

En 2009, le gouvernement lance un plan anti algues vertes. Inscrit dans le cadre des mesures d’action contre la pollution des eaux par les nitrates agricoles. S’organise alors une vaste campagne de ramassage des algues toxiques pour enclencher un changement de pratiques entre 2010 et 2014. Et ce, à un moment critique où la convention européenne montre la France du doigt pour sa politique écocide d’usages de nitrates.

En 2015, la Cour administrative de Nantes rappelle que la problématique des algues vertes n’a pas été assez prise en compte et souligne la volonté à toute épreuve de la préfecture et de plusieurs organismes et syndicats professionnels de sous-estimer les graves conséquences de cette pollution aux algues vertes. Ainsi, elle s’oppose à eux frontalement, ce qui constitue un pas de plus pour la reconnaissance de cette pollution.

Inès sous-entend alors dans un tweet qu’elle a du faire face à de multiples pressions pendant son enquête :

J’ai découvert l’histoire agricole de la Bretagne, région pauvre et enclavée en 1945 devenue aujourd’hui première région agroalimentaire d’Europe. Mais à quel prix ?

La BD dépeint d’une manière caricaturale et acerbe les personnalités institutionnelles qui n’ont pas su assumer cette problématique des algues vertes

La préfecture des Côtes d’Armor en prend pour son grade tout comme d’autres détracteurs. On entrevoit la critique constante des réactions des institutions qui s’accommodent bien vite de ce phénomène parce qu’ils ont des intérêts économiques avec les industries agro-alimentaires. Plusieurs lobbies sont moqués dans cette BD : Breizh Europe, lobby chargé de défendre les intérêts de l’agroalimentaire ainsi que le comité de convergence des intérêts bretons ou encore les amis du cochon qui se réjouissent de gagner toujours plus d’argent au détriment des habitants et de l’écologie. Les agriculteurs sont eux aussi victimes de ces rouleaux compresseurs.

En effet, certains se plaignent d’être forcés par la FNSEA de rentrer dans leurs objectifs d’élevage intensif en les menaçant de pouvoir les ruiner à tout moment s’ils ne coopèrent pas.

Peu à peu, les détracteurs vont même jusqu’à exercer diverses pressions sur ceux qui les dénoncent en rivalisant d’ingéniosité. Des chefs d’entreprises envoient en continu des fax pendant trois jours en guise de protestations auprès de la rédaction de Thalassa qui s’est attirée leur foudre car elle a justement dénoncé cette affaire dans un reportage. France 5 en fera de même, en publiant un autre reportage, en novembre 2020, dans l’émission « Le monde en face ». Ce raz de marée médiatique et des algues vertes n’a donc pas fini d’alimenter des enquêtes et documentaires sans qui cette affaire serait rapidement passée sous cloche.

Par Audrey Poussines,

Vous avez aimé cet article ? N’hésitez pas à commenter, partager, vous inscrire à la newsletter ou soutenir le blog !

1 Comment

Quel laxisme de nos gouvernants depuis ces 50 dernières années il fallait prendre des mesures dès le début….!