Souvent mal perçue, la révolution industrielle change profondément l’Europe entre 1815 et 1850. Découverte de cette course folle à l’industrialisation… en bref !

Après l’abdication de Napoléon Ier et le Congrès de Vienne qui se tient entre 1814 et 1815, l’Europe se transforme. La population européenne augmente considérablement grâce aux progrès dans la médecine, dans l’agriculture et dans l’hygiène. La demande croissante ne correspond donc plus aux formes anciennes de production. C’est le début de l’industrialisation. Mais pourquoi parle-t-on de « révolution » ? Explication.

La révolution est anglaise !

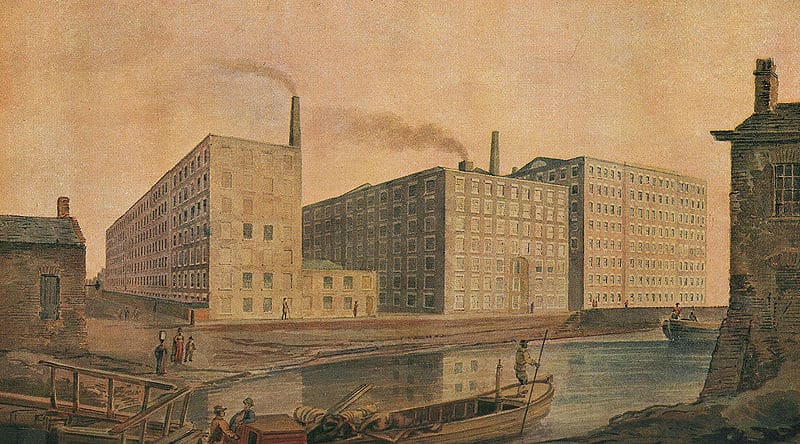

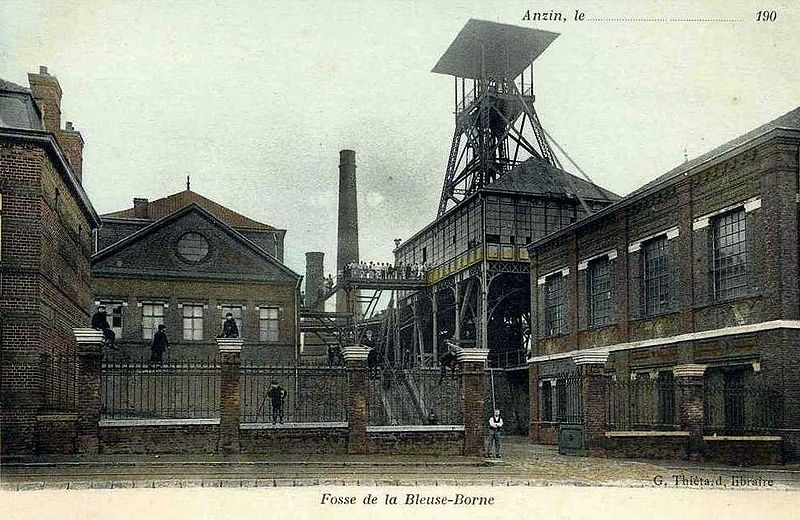

La véritable « révolution industrielle » est anglaise. L’industrialisation s’accélère outre-Manche dès 1780, profitant des atouts géographiques, économiques, politiques et humains du pays. Les mines de charbon et de fer transforment les régions du Nord en « pays noirs » notamment avec l’installation d’usines. Grâce à son vaste empire colonial à travers le monde, l’Angleterre mobilise les routes commerciales avec l’Amérique et l’Extrême-Orient. Ce qui lui permet de quadrupler ses ventes de tissus de coton entre 1820 et 1840. Ainsi, l’Angleterre assure à elle seule la moitié de toute la production industrielle moderne du monde dès les années 1820.

Les débuts en Europe de l’Ouest

La « révolution » industrielle se diffuse au début du XIXe siècle dans l’Europe du Nord-Ouest. La Belgique, la Hollande, la Flandre, l’Alsace, le bassin parisien, le Piémont, la Lombardie deviennent les régions les plus peuplées. Elles se développent rapidement en zones industrielles et urbaines. Depuis le XVIIIe siècle, ces régions profitent d’aménagement des réseaux fluviaux et routiers qui facilitent grandement l’industrialisation.

La France s’industrialise de façon moins radicale que l’Angleterre. Mais elle dépose au milieu du XIXe siècle près de 1 600 brevets par an. Les innovations améliorent la productivité des entreprises qui emploient de plus en plus. Au Creusot, le métallurgiste Schneider passe de 230 employés en 1812 à 1 850 en 1839. En 1870, ils sont près de 12 500.

Une course à l’innovation

La première caractéristique de la révolution industrielle est la multiplication des innovations au début du XIXe siècle. Appliqués aux productions d’énergie, à la métallurgie et aux constructions mécaniques, les progrès modifient profondément les sociétés européennes.

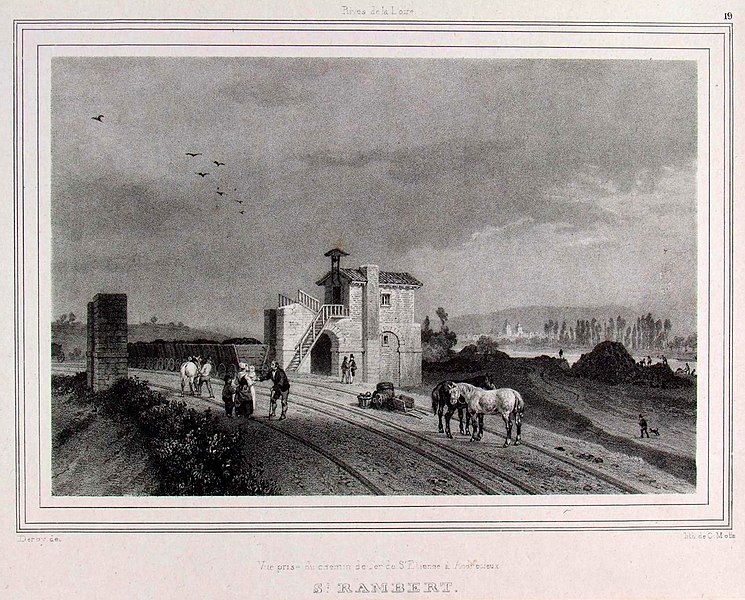

Les machines à vapeur existent depuis la fin du XVIIe siècle. Elles sont améliorées par James Watt, Ecossais, à la fin du XVIIIe siècle. D’abord utilisée pour pomper l’eau, la machine à vapeur devient un incontournable dans le développement des locomotives. Les progrès dans la fonte du fer permettent de construire des chemins de fer. Ils contribuent aussi à remplacer le bois dans les machines des industries textiles. Celles-ci sont par ailleurs les premières industries à devenir entièrement mécaniques.

L’incroyable Crystal Palace

Londres accueille la première exposition universelle en 1851, afin de mettre en avant les innovations industrielles. Pour la construction du palais, un concours architectural est organisé et 245 projets sont examinés. Entre 1836 et 1840, Joseph Paxton dessine et construit la Grande Serre de Chatsworth. Ce bâtiment en verre devient le plus grand de l’époque et Paxton soumet un projet exceptionnel. Le Crystal Palace, chef d’œuvre de l’art mécanique, allie les progrès dans l’usage du verre, du fer et du bois. Construit en seulement 9 mois, il offre une surface de 92 000m2 (soit 4 fois la Basilique Saint-Pierre de Rome). Symbole de la modernité, il a alimenté les projets architecturaux les plus fous.

Qui dit « révolution », dit « nouvelle crise »

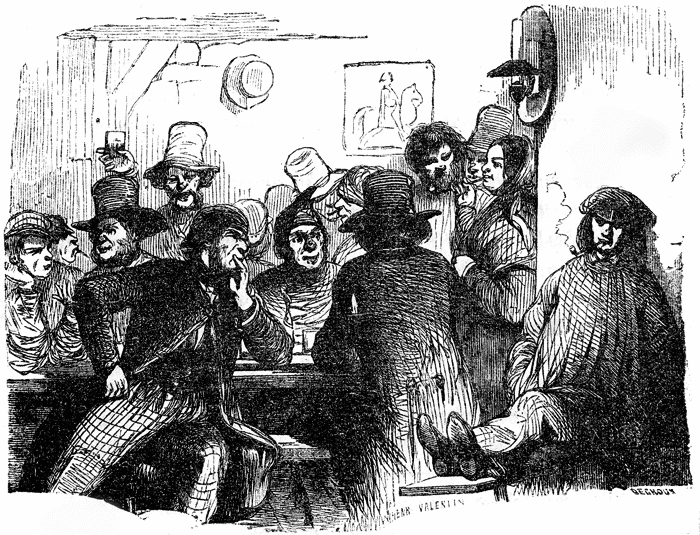

Les progrès techniques accompagnant l’industrialisation élargissent les marchés commerciaux et soutiennent la croissance économique européenne. Les prix baissent grâce à la réduction des coûts de fabrication et à la concurrence grandissante entre les entreprises. Cependant, les changements radicaux engendrés par la révolution industrielle mènent à de nouveaux déséquilibres et à de nouvelles crises sociales. L’écart entre les campagnes et les nouvelles zones urbaines se creusent, alimenté par un exode rural massif. L’entassement des populations dans les villes non-préparées provoquent des crises sanitaires comme celle du choléra à Paris en 1832. Prostitution, alcoolisme, criminalité grandissent dans les villes.

Les cités ouvrières

Les politiques, les architectes et les patrons sont obligés de repenser les logements. Notamment suite à l’arrivée massive de nouveaux travailleurs et le développement de la classe ouvrière dans les villes industrielles. La bourgeoisie prend peur de la montée de cette classe populaire. Mais les utopistes et philanthropes se préoccupent réellement du bien-être des ouvriers et créent les premières cités modèles.

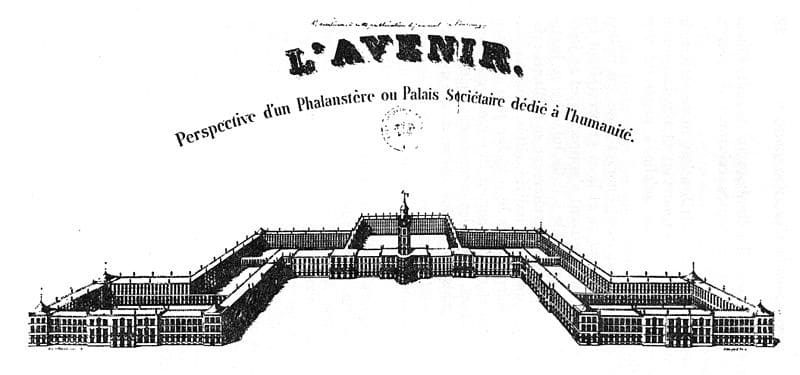

Le principal symbole du logement « ouvrier » au XIXe siècle est Fournier et son phalanstère. Sous la forme d’une micro-ville, il comprend des logements, des espaces de productions et des équipements comme les écoles. Ces cités nouvelles se conçoivent qu’en dehors de la ville. Gaudin, après le succès commercial des « poêles Godin », développe le Familistère à Guise (Aisne) entre 1858 et 1883. Le Familistère comprend plusieurs bâtiments et 495 appartements.

En bref

La révolution industrielle a permis le passage des activités artisanales traditionnelles à une production industrielle moderne. Elle nous a laissé un héritage dans les innovations, les systèmes de travail, mais également dans l’architecture et la philosophie.

Pour découvrir encore plus d’articles inspirants, téléchargez l’application Cultur’easy sur Applestore ou Playstore.

Par Alexandra Monet ,