L’esclavage fait partie de notre Histoire. A l’inverse de ce que pourrait prôner la cancel culture, il est nécessaire de l’expliquer pour mieux le comprendre, l’interroger et ne pas le reproduire à l’avenir. Un vrai devoir de mémoire. Voici 5 choses à savoir sur l’esclavage en France.

L’esclavage est une pratique utilisée par les civilisations depuis l’Antiquité

Les esclaves étaient employés aux tâches domestiques, aux cultures ou aux travaux de grandes constructions, comme les pyramides d’Égypte (ce n’est pas qu’un extrait d’Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre). Les Grecs et les Romains font accroître le nombre de leurs esclaves. Ils atteignent même près de 40% de la population de l’Empire romain. Menée par Spartacus, la révolte des esclaves romains se déroule entre 73 et 71 avant JC. Les armées du général Crassus la réprimeront dans le sang.

Mais la notion d’esclavage est aujourd’hui essentiellement rattachée à la traite négrière, autorisée en France par Louis XIII en 1642. Le roi français s’inspire alors du Portugal et de l’Espagne. Deux puissances maritimes et coloniales qui débutent la traite Atlantique dès le XVe siècle.

1. Le Code Noir

Le Code Noir ou « Édit du Roi, servant de règlement pour le Gouvernement et l’Administration de Justice et la Police des Iles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et esclaves dans ledit pays » est présenté au roi Louis XIV en mars 1685. Jean-Baptiste Colbert, secrétaire d’État à la Marine, le rédige en partie, puis son fils. Ce recueil encadre et légalise les relations entre les propriétaires et les esclaves dans les colonies françaises.

Soixante articles y définissent l’éducation, les conditions de travail, les relations, les punitions et les salaires des esclaves. Certains articles protègent à minima les esclaves (articles 26 et 27 sur le traitement que le maître doit à l’esclave et les recours possibles par l’esclave en cas de non-respect du maître), mais le code est sans cesse contredit dans les colonies par des arrangements. Les abus des maîtres sont dans les faits très rarement punis.

2. La guerre du sucre

Au cours du XVe siècle, les Portugais développent un nouveau modèle économique. Arrive alors sur le marché un produit rare et très recherché en Europe : le sucre. L’Atlantique devient au XVIIe siècle un champ de bataille entre Anglais, Français, Hollandais et Espagnols. Ils se disputent alors les îles des Caraïbes pour y faire prospérer les plantations de cannes à sucre. Ces plantations demandent une main d’œuvre toujours plus importante. Les Européens décident de se lier aux réseaux d’esclaves africains pour garantir de nouveaux arrivants chaque année. 74% des esclaves déportés vers les îles le seront pour le marché sucrier.

Sur les plantations, les esclaves travaillent du lever au coucher du soleil, tous les jours sauf le dimanche et les jours de fêtes catholiques, sous le glas des fouets. Quatre ans suffisent pour « rentabiliser » le prix d’un esclave. Sa vie n’a cependant de valeur que s’il peut encore travailler. En moyenne, l’espérance de vie d’un esclave sur les plantations oscillent entre 8 et 10 ans.

3. Les ports français à l’heure du commerce triangulaire

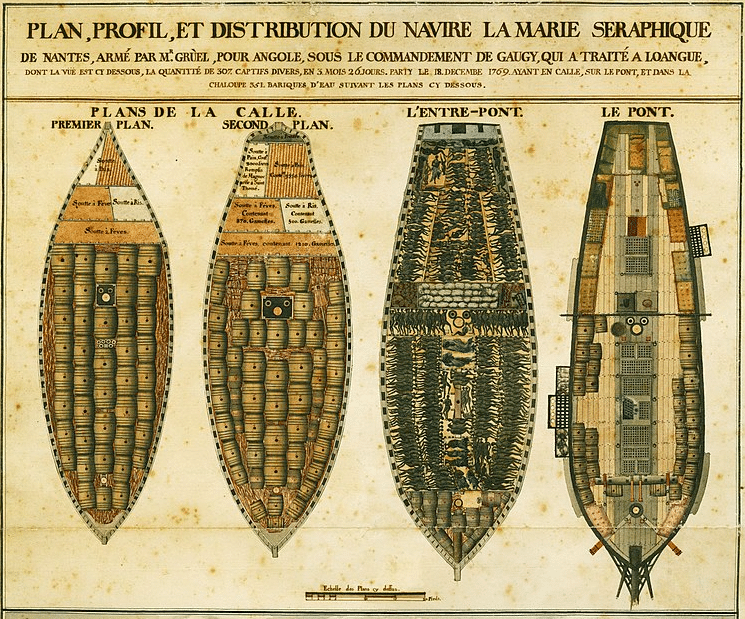

Le commerce triangulaire prend de l’importance au XVIIe siècle. Les marchands européens embarquent sur leurs bateaux des marchandises qu’ils échangent contre des esclaves sur la Côte d’or africaine, puis vendent ces esclaves aux propriétaires dans les Antilles.

Les ports français du Havre, de La Rochelle, de Lorient, de Saint-Malo profitent de ce commerce pour s’enrichir et prospérer. L’argent gagné par l’esclavage irrigue l’arrière-pays en remontant par les fleuves jusqu’à Rouen, Orléans et Angoulême. Le développement est tel que l’esclavage devient un enjeu national.

Nantes sort du lot et devient le 1e port négrier de France. Elle sera le point de départ de 1714 expéditions entre le milieu du XVIIIe et du XIXe siècle. Soit 43% des expéditions négrières françaises. Au total, les navires nantais transporteront pas moins de 550 000 captifs noirs vers les colonies.

4. La Corse, île d’esclaves

En pleine période révolutionnaire, la Convention nationale abolie l’esclavage en 1794. Cependant, Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, annule cette abolition par la loi du 20 mai 1802, dans le cadre de son plan colonial.

Le retour à l’esclavage crée des tensions dans les colonies insulaires françaises. Une sanction tombe : 183 Guadeloupéens et 239 Haïtiens sont alors déportés en Corse entre 1802 et 1814. La Corse, acquise à la France depuis 1769, est à une place stratégique dans le bassin méditerranéen. Devant être aménagée, les esclaves représentent une main d’œuvre peu chère. Ils serviront pour la construction des routes vers l’intérieur de l’île, l’exploitation des forêts, la fortification des ports et l’assèchements des marais. Les traces écrites officielles sont peu nombreuses sur cette déportation pourtant bien réelle.

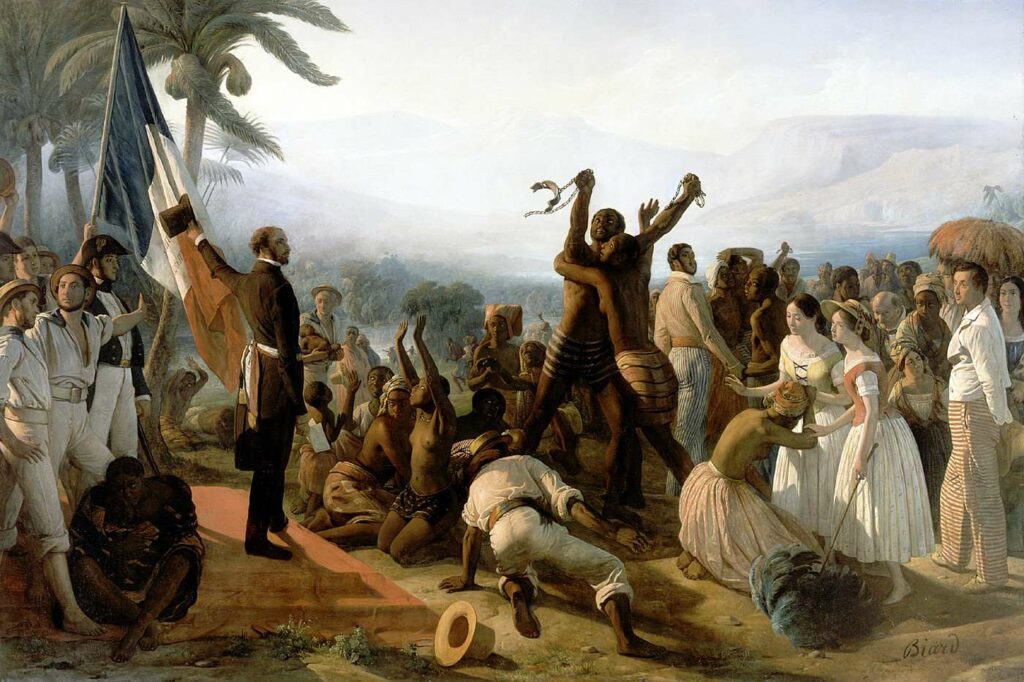

5. Le 27 avril 1848, abolition de l’esclavage en France

Au début du XIXe siècles, les courants abolitionnistes se répandent dans les grandes puissances européennes. La traite négrière est interdite lors du Congrès de Vienne en 1815. Les Britanniques sont les premiers à permettre l’émancipation des esclaves sur leurs colonies, ce qui encourage de nombreux esclaves des colonies françaises à fuir vers les Antilles anglaises.

En France, la Société française pour l’abolition de l’esclavage est fondée en 1834. Les débats s’intensifient autour de la condition des esclaves dans les colonies, malgré la pression des planteurs et armateurs. Le journaliste Victor Schoelcher est l’une des voix fortes de la demande d’émancipation des « noirs ». La révolution de 1848, le « Printemps des Peuples », lui permet de devenir sous-secrétaire d’État chargé des colonies et de présider une commission d’abolition de l’esclavage. Le décret d’abolition finit par être signé par le Parlement le 27 avril 1848.

La loi du 21 mai 2001, rapportée par la députée Christiane Taubira, qualifie la traite et l’esclavage de « crime contre l’humanité ». N’oublions pas que l’esclavage n’est plus un sujet en France mais qu’il l’est encore dans de nombreux pays…

Pour découvrir encore plus d’articles inspirants, téléchargez l’application Cultur’easy sur Applestore ou Playstore.

Par Alexandra Monet,

3 Commentaires

Triste période de notre grande histoire nationale comme tant d’autre……!

Mme Alexandra Monet a écrit :

« Passionnée d’Histoire et de patrimoine, j’ai eu la chance de commencer ma carrière entre les colonnes de Notre-Dame de Paris, et de la poursuivre sur les pas de Madame de Maintenon et de Simone Veil. Je n’en oublie pas la musique, pratiquant guitare et piano, chantant cantiques et airs d’opéra, à qui veut bien m’écouter. »

Mais s’agit-il bien de Mme Simone Veil ?

N s’agirait-il pas plutôt de Simone Weil ?

Ce n’est pas du tout la même approche :

– la première étant plutôt politique avec une incidence sur les lois pour l’avortement.

– La seconde plutôt philosophique sur le réalisme comme Gustave Thibon dont elle fut l’élève.

Vous commettez une omission – et vous n’êtes pas la seule : l’esclavage était aboli en France depuis 1315, par un édit du roi Louis X : « Le sol de France affranchit l’esclave qui le touche. »

L’esclavage n’existait donc que dans les colonies – ce qui posait problème quand un esclave venu des Antilles suivait son maître en métropole…

Curieusement, méconaissance plutôt que mauvaise foi, cette réalité demeure ignorée de la plupart, y compris certains historiens. Je ne l ‘ai moi-même découverte qu’en m’intéressant à la vie du Chevalier de Saint George, fils d’un planteur et d’une esclave…et l’un des personnages les plus fascinants du XVIII° siècle.